Современный город не может развиваться хаотично. Разумное планирование сейчас —обязательное условие как для города в целом, так и для отдельных районов и кварталов.

Кто и как должен этим заниматься и как сделать так, чтобы спроектированное сегодня было актуально в будущем? Об этом рассуждали участники онлайн-дискуссии «Масштаб проектирования: двор, квартал, район», организованной проектом «Retrogradu.net — Архитектура Петербурга» и отделом конференций «РБК Петербург».

Комфорт — понятие растяжимое

Проблема планирования гораздо шире, чем простое распределение школ, детских садов и дорожной инфраструктуры на карте. Не решает вопроса и отдельно благоустроенный двор. «Стандарты комфорта все время меняются. Чем дальше, тем изменения эти быстрее. Главное качество — адаптивность, то есть насколько быстро город может меняться», — считает Никита Асадов, главный архитектор проектов бюро ASADOV.

И даже в одно и то же историческое время для разных людей понятие комфорта может означать разные вещи. Как поясняет Евгения Арефьева, управляющий партнер Института территориального планирования «Урбаника», если мы говорим о некоем идеальном квартале, то для одних это — открытая безбарьерная среда, связывающая людей, для других — забор, создающий ощущение безопасности.

Самое главное — нужно понимать, что будут делать жители в этом городе — в том Петербурге, который уже есть сейчас, или в новых пригородах и городах-спутниках, которые появятся вскоре. Причем, когда речь идет о пригородах, сравнение с Москвой не работает. Все-таки город на Неве — не Москва. В том числе и потому, что в стремительно растущие кварталы и районы Новой Москвы оперативно проводят метро, в отличие от новых кварталов Петербурга «в полях», где проблема даже с новыми трамвайными линиями. В Петербурге же ситуация принципиально другая и потому здесь действуют и другие стандарты. «Есть уже эскизное проектирование, и это будут малоэтажные пригороды, которые находятся в часовой доступности от условного Невского, но при этом — на природе», — рассказывает Вячеслав Семененко, директор по региональному развитию «А101».

«Новая Москва — продолжение Москвы в ее естественном развитии. То, что мы делаем в пригородах Петербурга, — это уже не Петербург».

Вячеслав Семененко, директор по региональному развитию «А101»

Спикер отмечает, что, несмотря на важность вопросов благоустройства и качества среды, главное — ответить на вопрос: «Что делать в этом городе?» Исходя из ответа, предстоит решить — имеет ли право существовать этот пригород с точки зрения человеческой логики. В противном случае под Питером могут оказаться «выброшенные в чистое поле» аналоги парижских несостоявшихся пригородов. Важно это и для строительства в черте города. «Должна появиться причина, зачем человеку селиться в этом квартале, он должен быть соединен инфраструктурно с городом, иначе разницы между Петербургом и Имеретинкой для условного фрилансера не будет. Но при этом недвижимость в Петербурге дороже», — развивает его мысль Алексей Лазутин, директор отдела инвестиционных продаж и корпоративных услуг IPG.Estate (Москва).

Район — город в городе

Один из путей решения городских проблем — уход от монофункциональности, развитие идеи полицентричности. «Идеальный квартал — тот, что генерит деятельность, который способен производить какой-то продукт, будучи самим собой», — отмечает Евгения Арефьева. К сожалению, сейчас, отмечает эксперт, и в Петербурге, и в Москве есть примеры кварталов, которые не вписываются в окружающую среду и выглядят как прилетевшие с другой планеты.

Такой тип кварталов, заполненный новыми типами недвижимости, учитывающими интересы малого бизнеса, а также офисы для фрилансеров, которых, по оценке Вячеслава Семененко, в Петербурге уже порядка 40%, требуют комплексного проектирования. Сами горожане, по сути, и формируют новый спрос, который, в свою очередь, порождает новые форматы. К примеру, учитывая потребности в многофункциональности среды, ГК «А101», ориентируясь на новые тренды, в качестве эксперимента увеличивает количество сервисной недвижимости в своих проектах с традиционных 5-7% до 15%. «Жизнь меняется, спрос меняется. Люди стали больше работать дома, и это породило большой спрос на объекты малого бизнеса — места для косметического салона, для детских центров. В районах хрущевок этот спрос еще больше — нет коворкингов, нет креативных пространств, но есть нереализованный спрос на новые типы рабочих и общественных мест», — поясняет Яна Голубева, городской планировщик, руководитель проектного бюро MLA+, преподаватель Института дизайна и урбанистики ИТМО.

«Москва Сити» — деловые кварталы. Большой Сочи — курортная часть. Питер — вопрос.

Алексей Лазутин, директор отдела инвестиционных продаж и корпоративных услуг IPG.Estate (Москва)

Как пример нового многофункционального района, драйвером которого стал бизнес, Алексей Лазутин приводит «Москва Сити». «Сейчас здесь бродят толпы туристов. А ведь когда создавались первые башни, это был район с чисто деловой функцией. К ней гармонично добавились туристическая, появилось жилье». Подобное преобразование целых городских районов, считавшихся ранее депрессивными, происходит и в Петербурге. «Мы увидели Лахту, мы увидели Пулково. Надеюсь, что и Охта принесет Петербургу такой пример. Будем наблюдать за развитием этого проекта», — перечислил перспективные районы спикер. Для этого есть все предпосылки. «Петербуржцы, выросшие в 70-80-е, понимают, что Охта — это спальник-спальник, пятиэтажечки. И вдруг на Охте появляется проект «Газпром нефти». Появится новая деловая среда, которая становится центром притяжения. Лахта тоже была страшными выселками, до которых было не доехать, и вдруг превращается в квартал с удачной деловой и жилой недвижимостью. А ведь раньше это был край географии», — вспоминает Алексей Лазутин.

Классика в тренде

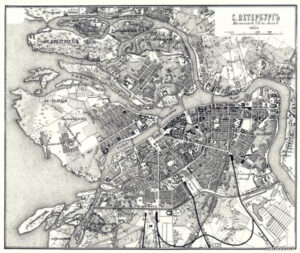

При этом что касается собственно планирования, урбанисты все чаще обращаются к классической планировке города. «Сейчас мы возвращаемся к тому, что исторический центр города с его небольшим масштабом и достаточно высокой плотностью застройки, с большим количеством сервисов и функциональными первыми этажами является идеалом жизни для многих людей», — рассказывает Никита Асадов. Его вывод подтверждает Яна Голубева: «Мы пришли сейчас к той мысли, что, оказывается, что делалось 200-300 лет назад, на самом деле имеет наибольшую устойчивость, то есть те процессы, которые нарабатывались годами, — они более успешны». Подтверждением тому многочисленные истории о сносах целых кварталов, которые стали результатами экспериментов в прошлом.

Идеальный квартал будущего – это дом за городом, из которого за 10 минут с помощью какого-то сверхскоростного транспорта попадаешь в центр города, где есть все сервисы. Это совмещение двух идеальных форматов жизни. Никита Асадов, главный архитектор проектов бюро ASADOV

Однако это не значит, что урбанисты за консервацию существующего порядка. Когда речь заходит собственно об архитектуре и форматах городской среды, эксперты говорят о том, что городу нужны новые истории. «Чего не хватает Петербургу сейчас, так это выстраивания локальных идентичностей, локальных брендов места. На это можно повлиять за счет новых девелоперских проектов, общественных пространств. Это позволит создать не центростремительный город, а город с большим количеством разнообразных историй», — объясняет Яна Голубева. К уже сложившимся историям относятся, в частности, ставшая модной Петроградка, преобразившийся Крестовский остров, новой историей Коломны является Новая Голландия. Свою идентичность уже получила Лахта в связи с возникновением делового центра.

Как отметил, резюмируя дискуссию, Вячеслав Семененко: «Хотелось бы больше архитектурного диалога, разнообразия современных подходов. Городская среда должна меняться от поколения к поколению».