Трамвайное движение во многих странах переживает второе рождение. Новые линии, по которым на большой скорости почти бесшумно передвигаются комфортные вагоны, активно строятся в десятках крупных городов: Лос-Анджелесе, Гонконге, Лондоне, Стамбуле, Стокгольме… Хотя еще несколько десятилетий назад картина была совершенно другая — во второй половине ХХ века трамвай стал жертвой возросшего числа автобусов и личных автомобилей, и местные власти без особых колебаний сокращали или закрывали маршруты.

В России до сих пор к трамваю многие продолжают относиться как к пережитку прошлого. Однако позиция экспертного сообщества по этому вопросу однозначна: при грамотном системном подходе это — магистральный и удобный вид транспорта, способный перевозить большое число пассажиров.

Трамвайный кризис

На фоне экономического кризиса 1990-х годов финансирование резко сократилось, даже самый необходимый ремонт подвижного состава и путей зачастую оказывался большой проблемой для городских администраций. Однако перемены к лучшему не наметились и в 2000-е годы.

«В начале XXI века в России произошла массовая автомобилизация. Удобнее стало пересесть на личное авто, так как в большинстве случаев городской общественный транспорт пришел в упадок — вагоны не ремонтировались, рельсы изнашивались. В городах появились новые, привлекательные для населения локации, но местные власти не в состоянии были прокладывать нужные линии», — отмечает ведущий архитектор Эрмитажа, активист движения «Петербуржцы — за общественный транспорт» Виктор Туралин.

Из-за устаревшего парка, разбитых рельсов и отсутствия внятной транспортной политики трамвай стал восприниматься как громоздкая, шумная и крайне медленная махина, которая не ассоциируется с комфортным передвижением. В результате многие города не просто стали сокращать трамвайные линии, но и вовсе демонтировали их. Так, ушел в историю трамвай в Воронеже, хотя там была разветвленная сеть из двадцати маршрутов, по которым ходило порядка 300 вагонов. Полностью сняли рельсы в Астрахани, Архангельске, Дзержинске, Иванове и Рязани.

При этом, по словам ведущего транспортного инженера OST Lab, автора телеграм-канала «Город в движении» Дмитрия Баранова, ситуация последних тридцати лет в России не уникальна — мы повторяем процессы, происходившие в европейских городах в середине ХХ века.

«Причины здесь разные — и упадок трамвайного хозяйства, и старение подвижного состава из-за недофинансирования в условиях экономических реформ, и расплодившиеся частные маршрутки, забирающие самых выгодных пассажиров, и сильное замедление и снижение надежности в условиях резко возросшей интенсивности движения», — констатирует он.

Бывшая трамвайная столица мира

Все эти проблемы не обошли стороной и Петербург. Примечательно, что до середины 2000-х трамвайная сеть города на Неве была крупнейшей в мире. Тем не менее под предлогом сокращения убытков и улучшения дорожной обстановки городские власти демонтировали десятки километров путей. Рельсы сняли на Обводном канале, Пискаревском проспекте, Крестовском острове, в районе Турухтанных островов…

А ведь более полувека назад трамвай № 36 связывал Стрельну и… Казанский собор. Виктор Туралин

А самое главное — закрылся целый ряд трамвайных маршрутов, проходящих через центр города. Редактор интернет-портала «Transport SPB» Владислав Булгаков обращает внимание, что из-за этого решения сейчас трамвай Северной столицы в основном играет роль подвозящего к метро транспорта, хотя он должен его дополнять и соединять различные районы города. Проблему усугубляет то, что не появляются новые линии в строящихся микрорайонах, хотя плотность населения там очень высокая.

«Часто трамвай привозит огромное число пассажиров на ближайшую «крайнюю» станцию метро, провоцируя столпотворение и давку, а не дает возможность доехать до станции другой линии или до центра города. Однако мы видим пустой трамвай, идущий «в никуда», — соглашается Туралин. — И это при том, что в городе много перегруженных автобусных маршрутов, показывающих востребованность связи окраины с центром. В том числе маршрут № 2, связывающий Лигово и «Адмиралтейскую». А ведь более полувека назад трамвай № 36 связывал Стрельну и… Казанский собор».

Дмитрий Баранов подчеркивает, что, несмотря на «погром» 2000-х годов, в Петербурге все еще остается развитая сеть трамвайных линий, на сегодня — четвертая в мире по протяженности. Она охватывает все районы города и имеет дублеров, так что трамваи могут объезжать закрытые участки.

«Однако этот самый «погром» сильно уменьшил связность линий в центральной части города, а на периферии тоже не хватает связей между радиальными линиями из-за нереализованных планов. В 2000-е годы было закрыто и варварски уничтожено несколько трамвайных парков. В результате обеспечивать надежную работу трамвайных маршрутов стало труднее. Некоторые из них не пользуются спросом по этой причине и работают во многом впустую, увеличивая убытки предприятия», — объясняет он одну из причин непопулярности наземного рельсового транспорта в Северной столице.

Простая математика

Тем не менее хоронить петербургский трамвай, несмотря на все системные трудности, преждевременно. Все специалисты сходятся во мнении, что трамвай — экологически чистый и самый производительный вид наземного общественного транспорта, имеющий огромный потенциал.

«В мире полно примеров, когда трамвай работает великолепно даже в самых стесненных условиях в исторической застройке. Так, у трамвая есть преимущество — все колеса едут по рельсам, они не смещаются при повороте, как у автобуса, вагон имеет фиксированную траекторию и не вихляет, и ширина полосы, необходимой для движения, у него меньше», — подчеркивает Дмитрий Баранов.

Также оказалось, что дорожная ситуация в тех районах, где рельсы «закатали в асфальт», к лучшему не изменилась. Причина проста: пассажиры, использовавшие трамвай, всего лишь пересели на общественный транспорт, чья провозная способность гораздо ниже. Ведь за счет возможности сцепки вагонов трамвай может перевозить в час гораздо больше людей, чем любой другой вид уличного транспорта, — в среднем 7-8 тыс. человек в час против 3-4 тыс. у автобуса или троллейбуса и не более 1 тыс. у автомобиля. По этим показателям он уступает только метро.

«Здесь действует простая математика. Для примера возьмем трамвай «Метелица», работающий в проекте «Чижик». Полная вместимость — 259 пассажиров. Мест для сидения — 60. То есть это те же 60 автомобилистов, которым, чтобы проехать по одной полосе среднестатистической улицы, понадобилось бы 5-6 минут. Грубо говоря, трамвай с интервалом 6 минут позволяет полностью разгрузить одну полосу, — объясняет Виктор Туралин. — Избавившись от него, город должен решать проблему автомобильных заторов, тратя средства на расширение улиц с неизбежной ликвидацией зеленых насаждений и общественных пространств. Но расширять улицы можно не везде, особенно в исторических районах».

По его словам, необдуманные решения начала 2000-х сформировали замкнутый круг: чтобы общественный транспорт вообще — и трамвай в частности — поехал, нужна выделенная полоса. «Но, «отняв» одну из полос движения, мы еще более усугубляем пробку для автомобилистов. Как итог — в пробке продолжают стоять все», — резюмирует эксперт.

Своя колея

Последние годы местные власти, к счастью, начали обновлять подвижной состав, идет ремонт путей и депо. Однако ключевые проблемы петербургского трамвая связаны не с техническим состоянием путей и вагонов, а с неграмотной и устаревшей организацией дорожного движения.

Главная причина непопулярности трамвая — низкие скорости, ведь медленный транспорт, если у людей есть выбор, неизбежно будет «возить воздух». Как указывает Владислав Булгаков, средняя скорость по городу — порядка 14 километров в час, что не делает трамвай привлекательным в глазах петербуржцев. Однако если взглянуть на отдельные маршруты в центре города в часы пик, то ситуация еще хуже. По расчетам общественного движения «Транспорт и горожане», составленных на основе данных Комитета по транспорту, средняя скорость с 18 до 19 часов в будние дни может доходить с учетом остановок до 6 километров в час, что сопоставимо с движением пешехода.

Решить проблему пытаются, в частности, за счет так называемых «умных светофоров». Автоматизированные системы светофорного регулирования (АСУДД) вводят в городе с конца 1980-х, но, как отмечает Дмитрий Баранов, только недавно их стали ориентировать на обеспечение приоритета общественного транспорта. С одной стороны, они могут ускорить движение, но кардинально проблему не решают.

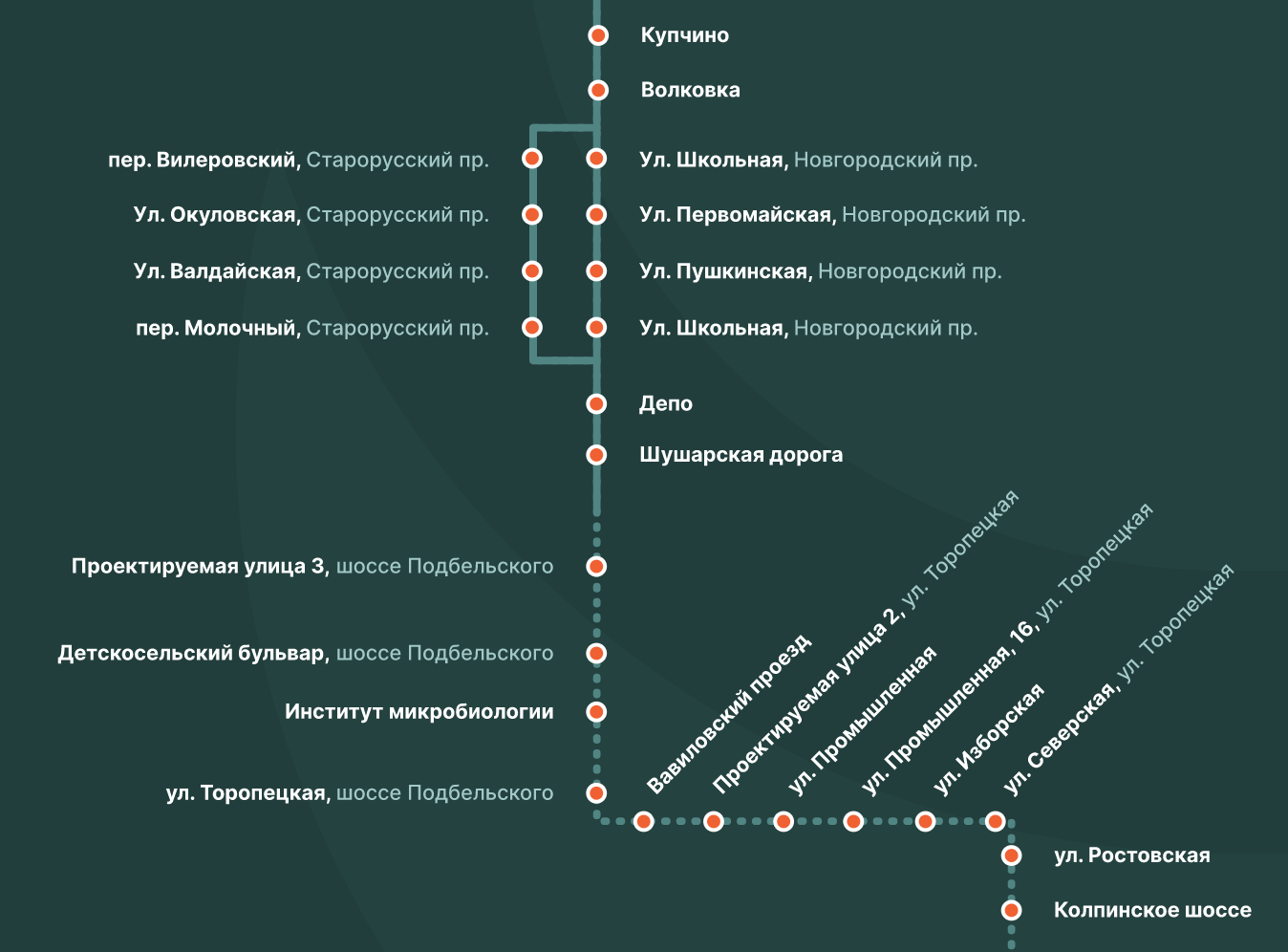

Все эксперты сходятся во мнении: главная задача, которую необходимо решить в обозримом будущем, — обособление путей. Без этого от системы приоритета на светофорах не будет никакой пользы, так как трамвай попросту будет стоять в общем потоке и увязать в пробках. Выделенные линии последние годы активно строят в Москве, удачные примеры есть и в Северной столице — реализованный проект концессии «Чижик» в Красногвардейском районе. «Там трамваи ездят со средней скоростью 22 км/ч и все это сделано за счет современной инфраструктуры, обособленного полотна и приоритета на светофорах», — подчеркивает Булгаков.

Стоит добавить, что обособление путей поможет справиться с еще одной жуткой особенностью петербургского трамвая — остановками с высадкой на проезжую часть, которые не только увеличивают время движения, но и попросту смертельно опасны.

Альтернатива метро?

Опыт «Чижика» показал, что грамотно организованное трамвайное движение может помочь снизить издержки «вечной проблемы» города на Неве — нехватки станций метро. Без сомнения, трамвай по объективным причинам уступает метрополитену и по скорости, и по пассажировместимости. Однако, по мнению Туралина, если удвоить состав того же «Чижика», последний показатель будет всего на 50% ниже.

Не стоит забывать и о более низкой стоимости трамвайных путей. Но главное здесь — рассматривать трамвай как звено транспортной системы, дополняющее метро, а не как его конкурента. Но этих целей в современном мегаполисе можно добиться, только если опираться на мультиагентное транспортное моделирование.

«Этот подход позволяет оценить не только загрузку дорог, но и взаимное влияние разных участников движения друг на друга в течение всего дня с учетом распространения заторов по дорожной сети, загрузки подвижного состава, реакции жителей города на работу транспорта. Специальные алгоритмы, применяемые в таких моделях, позволяют построить оптимальные маршруты по существующей сети линий или выяснить, где их нужно построить, определить наилучшее расположение остановок, а также составить оптимальное расписание», — предлагает Дмитрий Баранов.

Без грамотной работы над ошибками и понимания стратегии развития петербуржцы так и будут относиться к трамваю как к транспорту родом из прошлого, несмотря на весь его потенциал. А ведь ренессанс трамвайного движения может решить значительную часть проблем, связанных с организацией дорожного движения, — мировой опыт показывает, что результат придет очень быстро.