Вторая половина 1920-х – 1930-е годы – время бурного расцвета, а затем стремительного разгрома общественного движения в защиту культурного наследия как в Ленинграде, так и по всей стране. С середины 1920-х годов в городе разворачивается активное новое строительство, и исторический центр могла постигнуть судьба Москвы – с пробивкой новых и расширением старых улиц, массовым сносом дореволюционной архитектуры и превращением бывшей имперской столицы в «образцовый социалистический город». К счастью, у центра Петербурга нашлись защитники и этого не произошло.

После окончания Гражданской войны, в условиях НЭПа, в Ленинграде начинает широко развиваться краеведческое движение. Многие из представителей дореволюционной интеллигенции участвуют в создании новых общественных организаций, новых музеев, написании книг и статей, пропагандирующих сохранение и изучение старого города. На фоне активно разворачивающегося нового строительства и существенного изменения принципов градостроительной политики было важно сохранить исторические городские кварталы, созданные в предыдущие эпохи.

Основоположниками петербургского краеведения, урбанистики и экскурсионного дела были профессор Петербургского университета Иван Михайлович Гревс и его ученики. Со стороны большевицких властей они подвергались обвинениям в «идеализме», и в 1923 году Гревс потерял возможность работать в Университете. Но с 1925 года он начал постоянно сотрудничать с Центральным бюро краеведения (ЦБК), созданным для координации работы в масштабе страны.

Ленинградское отделение ЦБК уделяло много внимания сохранению памятников культуры. В нем действовала специальная секция охраны природы, памятников искусства, быта и старины (председатель – Петр Васильковский).

В эти годы Николай Анциферов, один из наиболее ярких учеников Гревса, выпускает свои известные книги «Душа Петербурга», «Петербург Достоевского», «Быль и миф Петербурга» и другие, оказавшие сильное влияние на несколько поколений защитников старого города. Анциферов руководит семинарами по истории Петербурга и Павловска, сотрудничает в созданном по инициативе Гревса Петроградском научно-исследовательском экскурсионном институте, а после его ликвидации в 1924 году – в ЦБК.

Расцвет краеведческой работы в эти годы позднее назовут «золотым десятилетием советского краеведения». Многочисленные кружки, комиссии, лекции, экскурсии, печатные издания, краеведческие музеи, библиотеки – все это в том числе работало на пропаганду сохранения памятников истории, старинных зданий, сооружений, садов и парков.

Многое удалось уберечь, спасти, отреставрировать. Но многое и не удалось защитить. С конца 1920-х годов начинается не только разворот в политической и экономической жизни страны, но и меняется политика в отношении сохранения старой архитектуры.

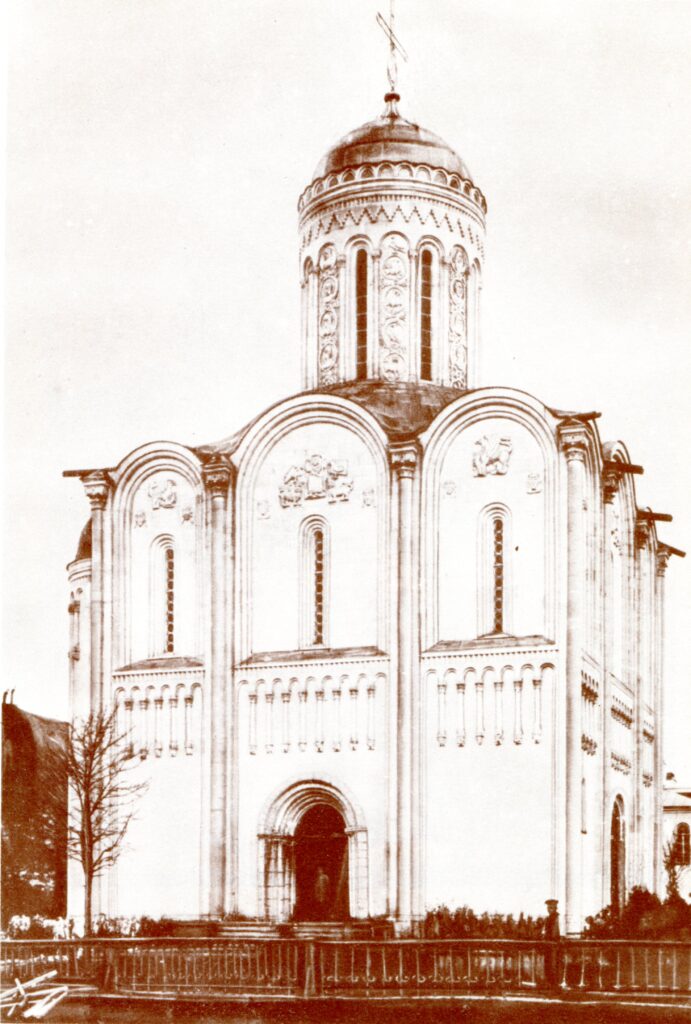

В Ленинграде, как и по всей стране, наиболее сильный и болезненный удар был нанесен новой властью по культовому зодчеству. Несмотря на сопротивление, не удалось предотвратить массового сноса петербургских храмов и разорения исторических кладбищ. С конца 1920-х годов город теряет многие свои высотные доминанты, которыми в Петербурге традиционно были шпили церквей и колоколен.

Характерным штрихом смены курса являлась судьба Троице-Петровского собора на Троицкой площади, одного из наиболее ранних церковных памятников Петербурга. По настоянию защитников старины после пожара собор на протяжении около четырех лет в середине 1920-х тщательно реставрировался по проекту Евгения Катонина, но затем, в 1933-м, несмотря на охранный статус, был полностью снесен.

С конца 1920-х по конец 1930-х годов в историческом центре были уничтожены десятки храмов, не считая большого количества закрытых домовых церквей в учреждениях и частных домах. Среди них были шедевры выдающихся петербургских зодчих Федора Демерцова, Андрияна Захарова, Антонио Ринальди, Ивана Старова, Константина Тона и других.

К наиболее значимым утратам можно отнести в том числе: Вознесенскую церковь (на углу Вознесенского пр. и Екатерининского канала), Покровскую церковь на Покровской пл. (ныне – пл. Тургенева), Благовещенскую церковь на Благовещенской пл. (ныне – пл. Труда), Знаменскую церковь на Знаменской пл. (ныне – пл. Восстания), Спас на Водах, Воскресенскую церковь на Воскресенской пл. (ныне – пл. Кулибина), Рождественскую церковь в Песках (ныне воссоздана), Петропавловскую церковь на Шлиссельбургском пр., Введенский собор на Загородном пр., Мироньевскую церковь на Обводном канале, Екатерининскую церковь на Старо-Петергофском пр., Спасо-Бочаринскую церковь на ул. Михайлова.

Часть из них была под охраной, но защитникам города не удалось их спасти.

Несколько храмов было радикально перестроено: Реформатская церковь на Мойке – в Дом культуры работников связи, Сергиевский всей артиллерии собор на Литейном пр. – в административное здание НКВД, Федоровский собор на Миргородской ул. – в молокозавод (ныне воссоздан) и т. д.

Часть кладбищенских церквей и соборов были разрушены параллельно с разорением и ликвидацией исторических кладбищ: Митрофаньевский собор и остальные храмы Митрофаньевского православного и лютеранского кладбища, Покровская церковь на Громовском старообрядческом кладбище, комплекс Троице-Сергиевой пустыни, Преображенская церковь Фарфоровского кладбища и другие.

Храмы и прилегающие территории часто служили местами захоронений видных исторических деятелей. Большинство подобных погребений также было уничтожено. В целом территории, занимаемые старейшими некрополями Петербурга, были сокращены в несколько раз. В 1930-е и последующие годы были полностью ликвидированы крупнейшее Митрофаньевское кладбище (более 400 тысяч погребенных), Выборгское римско-католическое, Фарфоровское, Малоохтинское кладбища, существенно сокращены территории Смоленских, Волковских и большинства остальных исторических кладбищ. Количество уничтоженных отдельных захоронений различных вероисповеданий исчисляется десятками и сотнями тысяч.

Огромную работу по спасению выдающихся в художественном отношении или ценных исторических надгробий, равно как и храмов, часовен, склепов, проводили в эти годы тогдашние защитники культурного наследия из общества «Старый Петербург», продолжавшие традицию дореволюционных градозащитных объединений.

В 1923 году общество взяло в аренду старейший некрополь Александро-Невской лавры – Лазаревское кладбище. Оно было музеефицировано, что позволило ему сохраниться до наших дней. Незаменимую роль в его сбережении сыграл активист «Старого Петербурга» Николай Успенский, ставший первым директором и хранителем музея-некрополя в Лавре (с 1939 года – Музей городской скульптуры).

Успенский и его соратники в 1930-е годы, во время кампании по ликвидации старых кладбищ, организовали перенос многих ценных художественных и исторических надгробий выдающихся соотечественников (с перезахоронением праха) в музеи-некрополи (некрополь мастеров искусств на Тихвинском кладбище Лавры и Литераторские мостки Волковского кладбища). Но в сравнении с числом утраченных надгробных памятников количество спасенных было, конечно, невелико.

Сопротивляться государственной политике по уничтожению старых архитектурных и исторических памятников общественности было очень трудно, так как уже с первых лет советской власти не согласные с режимом подвергались репрессиям, а с конца 1920-х годов власть начала настоящий «крестовый поход» против всех независимых форм общественной жизни. Среди различных представителей интеллигенции попали под каток репрессий и многие тогдашние градозащитники.

Директор музея «Старый Петербург» Петр Вейнер, деятельность которого с 1918 года неоднократно прерывалась арестами, в 1925 году был сослан на Урал, и отдел «Старого Петербурга» в музее города возглавил Владимир Курбатов. Вейнер вернулся в Ленинград из ссылки в 1929 году, а в 1930 году, уже парализованный, был снова арестован и в 1931 году расстрелян.

Его преемнику, автору знаменитого путеводителя по Петербургу Владимиру Курбатову повезло больше. Арестованный в 1938 году, он в 1939-м, после смещения Н. И. Ежова с поста наркома НКВД, был освобожден.

Николай Анциферов был арестован в 1925 году, с 1929-го по 1933-й и с 1937-го по 1939-й провел в лагере.

В 1930 году был ненадолго арестован 70-летний Иван Гревс.

Председатель секции охраны природы, памятников искусства, быта и старины Ленинградского отделения ЦБК Петр Васильковский в числе представителей «старой интеллигенции» как бывший дворянин и офицер был выселен в марте 1935 года из Ленинграда в Казахстан. В 1938 году арестован и расстрелян, место захоронения неизвестно.

Кроме Вейнера и Курбатова среди членов совета «Старого Петербурга» подверглись репрессиям еще несколько человек.

Директор Эрмитажа Сергей Тройницкий в 1927 году был освобожден от должности директора, в 1931 году уволен из Эрмитажа и в 1935-м арестован как «социально опасный элемент» и выслан в Уфу.

Искусствовед Марк Философов арестовывался в 1919-м, 1933-м, в 1935 году уволен из Эрмитажа и выслан из Ленинграда в Самару (Куйбышев), в 1937 году вновь арестован и в 1938-м расстрелян.

Арестам и заключению подверглись члены «Старого Петербурга» разных лет: академик Сергей Платонов (умер в ссылке в 1933 году), академик Сергей Рождественский (умер в ссылке в 1934 году), секретарь экскурсионно-краеведческой комиссии Государственного института научной педагогики Георгий Петри, пушкинист Михаил Беляев, методист экскурсионного дела и историк естествознания Борис Райков и другие.

Видные деятели движения в защиту исторического наследия Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Валентин Зубов и другие в 1920-х годах эмигрировали из СССР.

Племянник Александра Бенуа, архитектор Николай Лансере, активный участник градозащитных организаций еще с дореволюционных времен, был арестован в 1931 году, провел в заключении четыре года, до 1935-го, вторично арестован в 1938 году, умер в тюремной больнице в Саратове в 1942 году.

После 1929 года краеведческое движение в целом по стране подвергается агрессивным нападкам в печати. В «Красной газете» появилась публикация о том, что члены общества «Старый Петербург» «занимаются канувшим в прошлое петербургским бытом», а в его работе «мало отражаются мероприятия партии и правительства по превращению Ленинграда в образцовый соцгород».

Решающий удар был нанесен по защитникам старины после фабрикации органами ОГПУ так называемого «академического дела». Итогом этой кампании стало закрытие всех обществ изучения края и аресты большинства их членов.

В декабре 1929 года 2-й съезд краеведов Ленинградской области принял решение о ликвидации Общества изучения местного края. В начале 1930 года произошла «чистка» аппарата Центрального бюро краеведения и в Ленинграде была закрыта секция охраны природы, памятников искусства, быта и старины. В мае 1930 года решением президиума ЦБК было упразднено и все его ленинградское отделение. В 1931–1932 годах были закрыты пригородные экскурсионные станции в Парголове, Стрельне, Озерках, Лахте, был ликвидирован Музей природы Северного побережья Невской губы в Лахте, большая часть научных коллекций которого была уничтожена.

В 1930 году музейный отдел «Старый Петербург» был ликвидирован как самостоятельное подразделение Музея истории города, его экспозиции в особняке Карловой и доме Серебрякова были расформированы, многие экспонаты изъяли для продажи или передали в другие музеи, собрание архитектурных деталей почти полностью уничтожили.

Как писал в 1936 году журнал «Советское краеведение», «очистить краеведческие организации от врагов партии и правительства, от чуждых для социализма людей – вот задачи, стоящие сейчас перед краеведческими организациями». ЦБК и местные организации краеведов были окончательно ликвидированы в 1937 году постановлением Совета народных комиссаров РСФСР.

Общество «Старый Петербург – Новый Ленинград» продержалось до февраля 1938 года и было закрыто решением отдела надзора Исполкома Ленсовета.

Несмотря на, казалось бы, полный разгром и поражение, градозащитники из «Старого Петербурга» и в жесточайших условиях 1930-х годов продолжали свою работу. Так, например, по инициативе общества были отменены решения о перестройке Гостиного двора, о засыпке Зимней канавки, спасена от уничтожения староверческая молельня на Волковской улице, до последнего продолжалась активная просветительская и исследовательская работа.

Но главная заслуга движения за сохранение старого города заключалась не только в этих важных, но локальных победах, а в первую очередь в стратегическом решении, принятом властями с подачи специалистов, в отношении исторического центра города. Речь идет о первом генеральном плане города, предопределившем судьбу исторического Петербурга.

Представители «Старого Петербурга» вошли в состав архитектурно-градостроительных структур при Исполкоме Ленсовета, где занимались вопросами городской планировки, новой застройки, подготовки исторических зданий к реставрации и т. п.

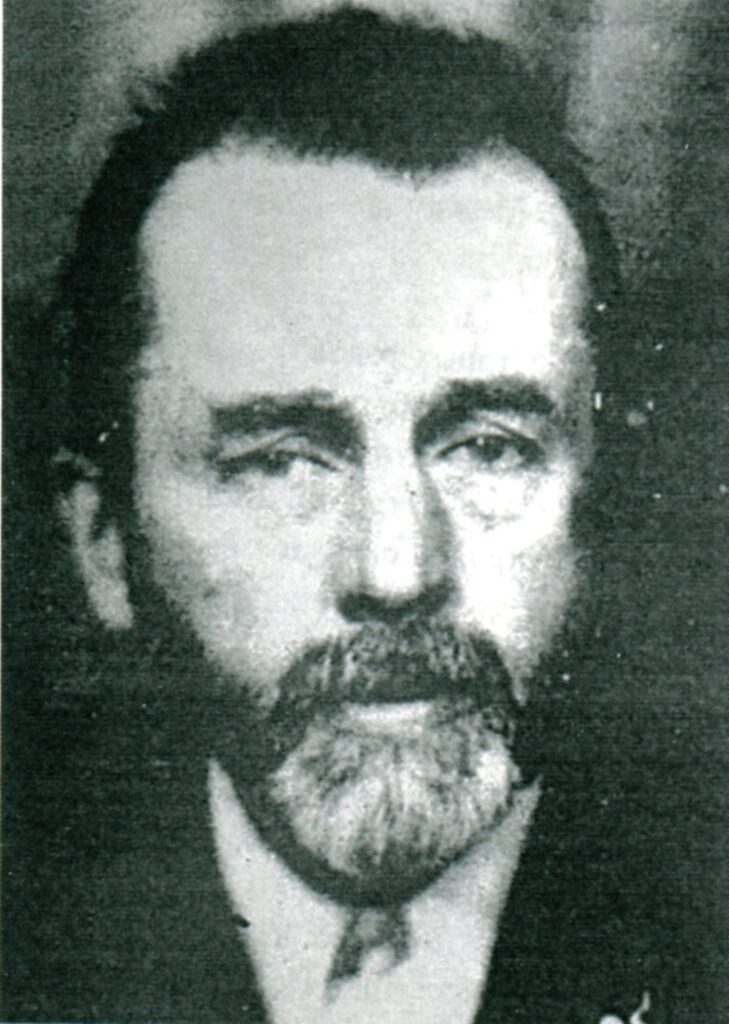

История этого генплана связана в первую очередь с именем архитектора Льва Ильина, первого председателя общества «Старый Петербург», одного из организаторов Музея города и его директора в 1918–1928 годах.

После того как в июле 1928-го Лев Ильин и еще более 20 сотрудников Музея города после продолжительной травли в ленинградских газетах и проверки специальной комиссией были уволены из музея как «классово чуждые элементы», казалось, что на его карьере поставлен жирный крест. Но эти события не помешали Ильину реализоваться на другом поприще.

По его инициативе во время работы в Музее города в 1923 году была создана Комиссия по перепланировке Петрограда, реорганизованная затем в Бюро, в свою очередь перешедшее в систему государственного управления при создании подотдела благоустройства отдела коммунального хозяйства Петроградского губисполкома (в декабре 1925 года) в качестве отделения по планировке города. Это градостроительное подразделение последовательно прошло стадии от отделения до Архитектурно-планировочного управления Ленгорисполкома (с 1940 года). Везде вплоть до 1938 года Ильин, формально являясь заместителем по архитектурной части, фактически выполнял функции главного архитектора города.

С Ильиным сперва работала команда Музея города. При создании отделения из реставрационных мастерских Главнауки пришли архитекторы Лев Тверской, Евгений Катонин, Владимир Витман.

С середины 1920-х годов стало ясно, что оптимальное развитие города не может быть обеспечено только путем реализации интересов многочисленных разрозненных застройщиков. Нужно было разработать единую стратегию городского развития. Под руководством Ильина и его помощников были разработаны три важнейших градостроительных документа – Схема районирования (1927), Зональный план города (1929) и Эскизный проект планировки Ленинграда (1933).

Одной из важнейших заслуг Ильина является его руководство разработкой генерального плана развития Ленинграда 1935 года, который затем служил основой для всех последующих генеральных планов города. Для подготовки генплана были сконцентрированы усилия не только градостроителей и архитекторов, но и ведущих ученых, экономистов, географов из институтов Академии наук, специалистов многих ведомств.

Принципиальным моментом было перенесение создания нового центра социалистического Ленинграда на юг, за Обводный канал, с сохранением исторического центра города без радикальных перестроек, без пробивок новых улиц и расширения старых, без засыпки основных водных артерий и массового сноса старой застройки. Этим генеральный план Ленинграда принципиально отличался от Москвы, в 1930-е годы менявшейся на глазах, и, несомненно, он спас старый Петербург.

Эскизный проект прошел все согласования в Ленинграде и наркоматах и был отправлен в Москву на рассмотрение и утверждение в высших органах власти. Однако на совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров 10 августа 1935 года проект был подвергнут сокрушительной критике. Одновременно было выдвинуто требование разработать новый проект генплана с учетом замечаний в срок до 1 ноября 1935 года.

Несмотря на столь тяжелые условия, Ильин смог организовать четкую работу по исправлению замечаний с сохранением основной концепции, и требуемый пакет документов, известный сейчас как «Генплан Л. А. Ильина», был разработан и сдан на согласование в срок. На это раз генплан был одобрен и вскоре утвержден как Схема планировки города Ленинграда.

В 1938 году Лев Ильин был отстранен от работы, ошельмован в печати и на партийных собраниях, были уволены и многие его соратники. Но главное к этому моменту уже было сделано.

Создание новых районов массового жилищного строительства и нового административного центра Ленинграда пошло далеко на юг. Маховик градостроительных преобразований набрал обороты. Дальнейшее развитие города на многие десятилетия было предопределено идеями и разработками Ильина и его коллег. Градостроительная школа Ильина с идеями ансамблевого принципа построения города, его магистралей и площадей, бережного отношения к историческому центру сохранялась вплоть до 1990-х годов.

Константин Александров