Последние десятилетия перед Первой мировой войной 1914-1918 годов были необыкновенно яркими и сложными в градостроительной сфере Петербурга. Многие новаторские архитектурные проекты были реализованы в эпоху модерна и пришедшего ему на смену неоклассицизма. Не меньше проектов осталось на бумаге, многие — по причине противодействия градозащитной общественности и в силу финансовых и политических препятствий.

Вспомним наиболее радикальные идеи, которые могли существенно изменить привычную городскую среду. Архитектурная мысль в последние годы существования империи ярко расцвела, как будто предчувствуя катастрофу, и все эти проекты вызвали бурную полемику как в печати, так и в профессиональных кругах. Некоторые явились предтечей современных градозащитных дискуссий.

В начале XX века первые проекты петербургского метрополитена с надземными линиями на эстакадах (подобные дошли до наших дней в Вене) привели бы к полному изменению облика центра города. Они предусматривали насыпи и металлические конструкции высотой 5-10 метров, 11 новых железнодорожных мостов для связи с Васильевским островом, Охтой, Петербургской и Выборгской сторонами, систему лифтов и лестниц для поднятия пассажиров на платформы. Городская дума в итоге отказалась от этих планов и решила развивать трамвайное движение.

В 1909-1912 годах инженером и предпринимателем Федором Енакиевым вместе с архитекторами Леонтием Бенуа и Марианом Перетятковичем был разработан план кардинального переустройства исторического центра города с пробивкой новых улиц сквозь существующую застройку, созданием дублера Невского проспекта и засыпкой Крюкова канала — на его месте хотели проложить проспект имени Николая II.

На Михайловской площади (сейчас — пл. Искусств) соавторы планировали дополнить ансамбль Карла Росси зданием Городской думы (с многоярусной башней) на месте снесенного в 1903 году дома Жербина. Там же предполагалось строительство здания Государственного банка (в 1914 году первую премию на конкурсе получил проект архитектора Александра Дмитриева). Все эти замыслы остались нереализованными.

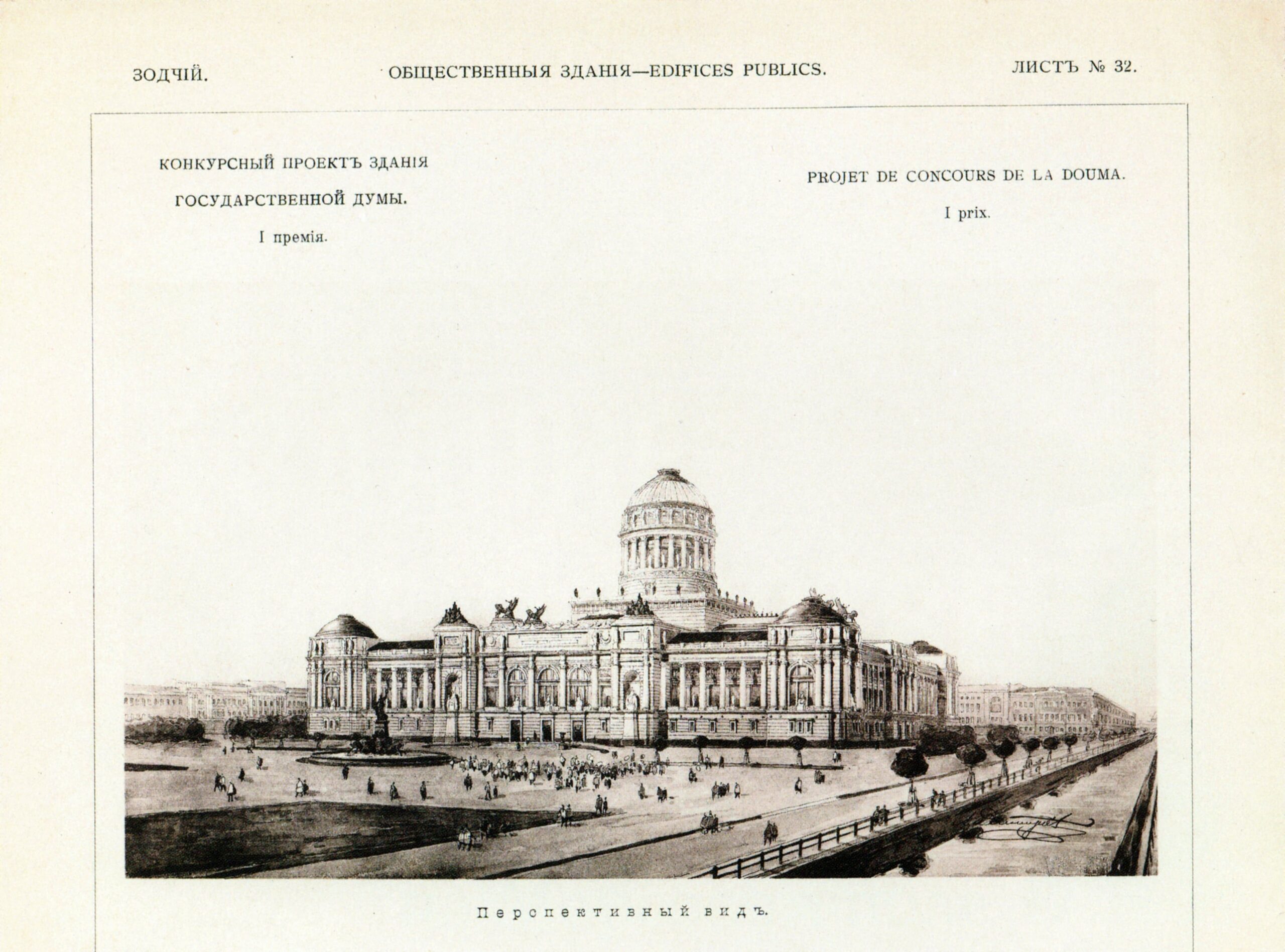

Еще у одного архитектурного конкурса 1906 года было условие — строительство здания Государственной думы на Марсовом поле. Первую премию получил проект Александра Дмитриева, предлагавшего возвести грандиозное сооружение высотой 75 метров. В итоге для размещения Думы реконструировали Таврический дворец.

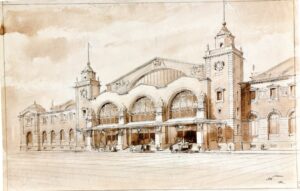

Одним из крупнейших был конкурс на строительство нового здания Николаевского (сейчас — Московского) вокзала, сопровождавшийся полемикой о судьбе здания авторства Константина Тона, признанного теперь памятником архитектуры. Большинство тогдашних архитекторов поддержало его снос. В 1913 году лучшим был признан проект Владимира Щуко, но его реализации помешала война.

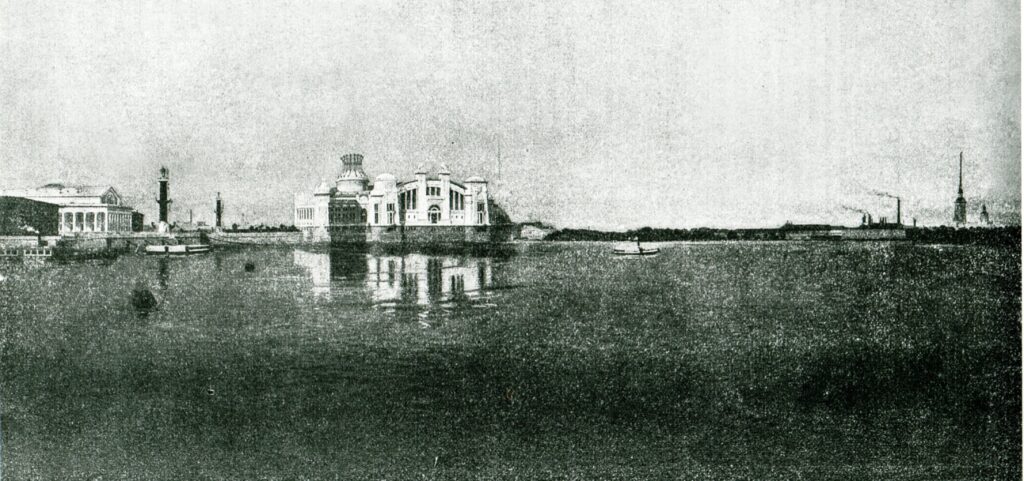

Несколько крупных зданий могло появиться и в акватории Невы. Один из первых проектов «насыпных» территорий предусматривал искусственное продление стрелки Васильевского острова и строительство там большого концертного зала.

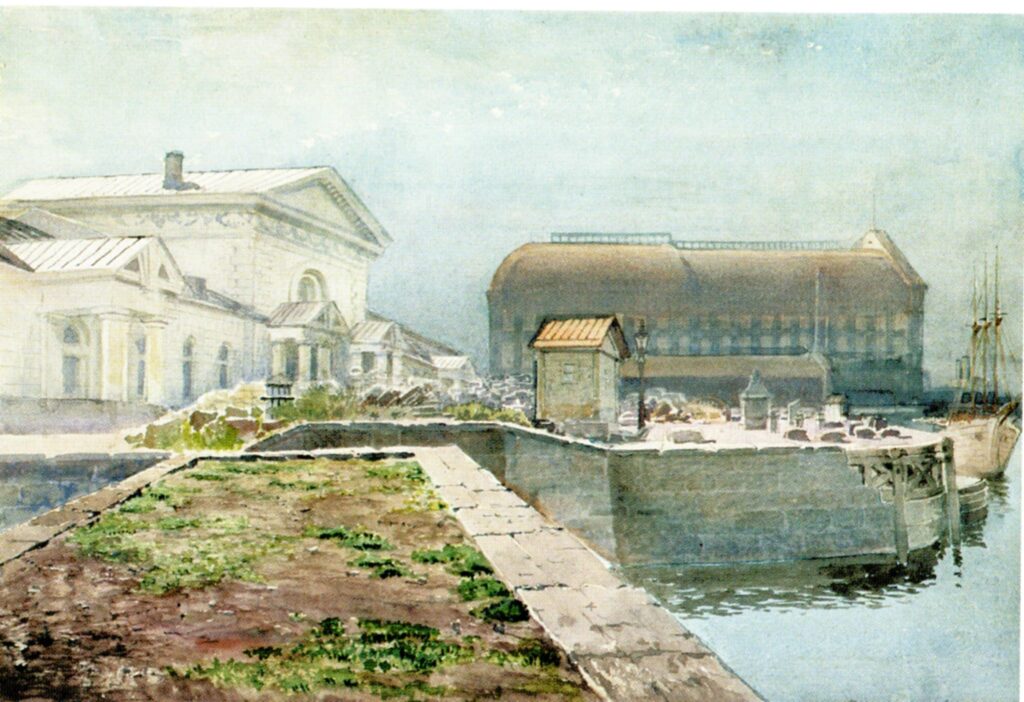

Общественно-культурный центр мог появиться на Тучковом буяне. Конкурс проводился в 1912-1913 годах, и архитекторам предлагалось самостоятельно решить, снести или сохранить здания Тучкова буяна авторства Антонио Ринальди (склад пеньки ошибочно считался тогда дворцом Бирона). Лишь один проект — архитектора Ивана Фомина — предусматривал сбережение этой постройки и размещение в ней Музея Старого Петербурга.

Как писал Фомин, «Единственным соображением против является то обстоятельство, что присутствие этого здания значительно стесняет композицию генерального плана. Конечно, гораздо проще сравнять его с землею и, получив таким образом чистую территорию в 24 десятины, начать свою композицию. Однако я считаю этот довод к уничтожению одного из памятников «Петербургской седины» довольно слабым и полагаю, что архитектор должен сделать над собою усилие и заставить себя найти остроумное решение и выход из положения без посягательств на старину».

Но в результате ни один из проектов не был реализован.

Особенностью этого периода в истории градозащитного движения является активное участие в нем наряду с историками искусства и художниками практикующих архитекторов. Комиссия по изучению и описанию Старого Петербурга возникла весной 1907 года. Секретарем ее стал архитектор Иван Фомин, сделавший 25 октября 1907 года доклад об основании Музея Старого Петербурга. Вскоре музей разместился в доме другого известного зодчего — Павла Сюзора — на Кадетской линии, 21 (особняк Брюллова). Членами комиссии были архитекторы Николай Лансере, Лев Ильин, Владимир Покровский, Владимир Щуко и Алексей Щусев.

Большинство из них вошло в созданное в 1909 году Общество защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. Целью организации было «препятствовать разрушению, поддерживать и способствовать сохранению в России всех памятников, имеющих художественную или историческую ценность…». Возглавил общество великий князь Николай Михайлович, его заместителем стал Александр Бенуа, секретарем — искусствовед Николай Врангель.

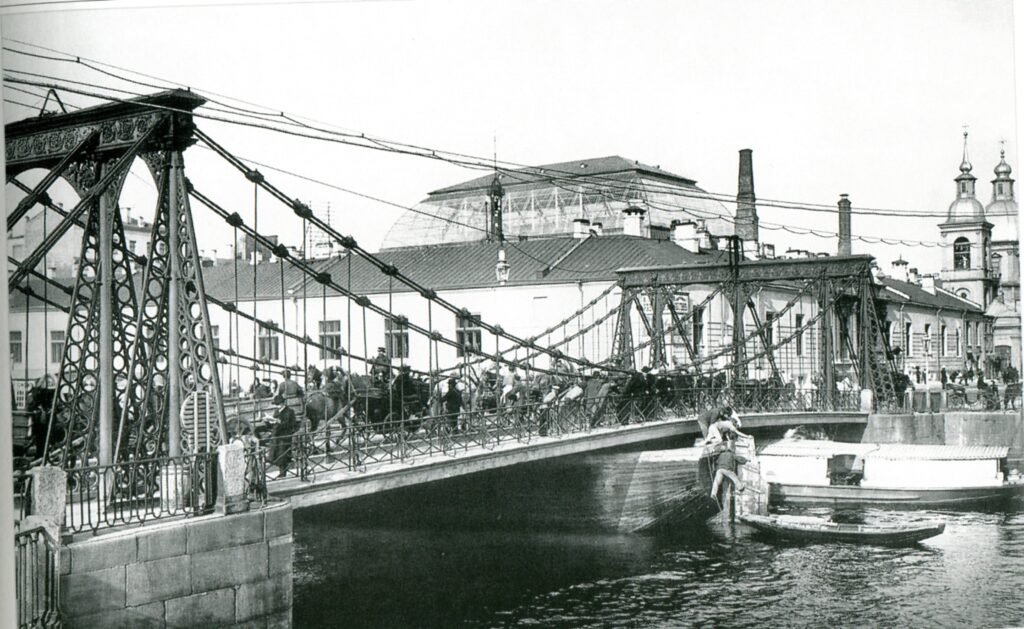

Заслугой членов общества и сотрудников Музея Старого Петербурга является сохранение предназначенных к сносу павильонов Инженерного замка, Новой Голландии, усадьбы Державина, дома Адамини, Чернышева моста через Фонтанку (ныне мост Ломоносова), Тучкова буяна, предотвращение застройки Марсова поля, Таврического сада, засыпки Лебяжьей канавки. Многие старинные здания были обмерены и сфотографированы перед перестройкой.

Художник Мстислав Добужинский писал: «Дело делается. Отстояли-таки и Чернышев мост, и вот только что — Инженерный замок: хотели ведь застроить кругом и два павильончика, где фехтовальная школа, снести. Сюзор <…> поехал к великому князю, от которого все зависело, и предварительно еще пристыдили его другими способами, и — победили».

Наряду с победами были и потери. Так, например, Чернышев и Старо-Калинкин мосты через Фонтанку удалось сохранить, а красивейший цепной Пантелеймоновский мост у Летнего сада был заменен другим. Как вспоминала известная художница Анна Остроумова-Лебедева, «кому-то писали, к кому-то ездили, убеждали, но ничто не помогло <…> на это не пошли, и мост разобрали. Мы очень горевали».

В 1911-1912 годах по проекту Мариана Перетятковича на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы возвели дом для банкира Михаила Вавельберга (Санкт-Петербургский торговый банк), для этого снесли построенные в 1802-1803 годах дома в стиле классицизма. Грот, эрмитаж и ворота усадьбы Шереметевых на Литейном проспекте были снесены в 1914 году ради строительства «Нового Пассажа» по проекту Николая Васильева. В том же 1914 году был снесен Сальный буян Тома де Томона.

В 1911-1912 годах по проекту Мариана Перетятковича на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы возвели дом для банкира Михаила Вавельберга (Санкт-Петербургский торговый банк), для этого снесли построенные в 1802-1803 годах дома в стиле классицизма. Грот, эрмитаж и ворота усадьбы Шереметевых на Литейном проспекте были снесены в 1914 году ради строительства «Нового Пассажа» по проекту Николая Васильева. В том же 1914 году был снесен Сальный буян Тома де Томона.

Строительный бум оборвала Первая мировая война, а затем революция и Гражданская война. Эти события полностью перевернули общественный уклад, значительно изменив и ситуацию в сфере градостроительства и сохранения старины.

В 1915 году совсем молодым умер Николай Врангель, один из главных градозащитников того времени. Александр Бенуа писал: «…может быть, подгоняло его и то чувство, которое руководило, но в темпе менее «ударном», и мной, и некоторыми нашими друзьями, т. е. ощущение близости конца всей той культуры, продуктом которой мы были сами и служить на пользу которой мы считали своим радостным долгом. В этом отношении судьба оказалась милостива к Врангелю — она не дала ему увидеть всю «мерзость запустения» и крушение всего нашего мира. Он не познал и этого чувства никчемности, выброшенности за борт, которое отравило нам жизнь с самого начала 1917 года».

Первые годы после революции

Революция 1917 года прервала деятельность большинства прежних общественных организаций, закрылись старые газеты и журналы, многие деятели культуры эмигрировали или подверглись репрессиям.

Прекратило свое существование и Общество защиты памятников старины. Его председатель — великий князь Николай Михайлович — был расстрелян в январе 1919 года. В том же году умер Павел Сюзор. Его дом, где размещался Музей Старого Петербурга, был конфискован и стал автономным отделом Музея города. Заведующим стал известный издатель Петр Вейнер, а с 1925 года — историк искусства Владимир Курбатов.

В 1921 году было создано новое общество «Старый Петербург» (в 1925 году его пришлось назвать «Старый Петербург — Новый Ленинград»). Председателем был избран архитектор Лев Ильин, директор Музея города. В совет «Старого Петербурга» вошли Александр Бенуа, Петр Вейнер, Владимир Курбатов, Петр Столпянский, Марк Философов и директор Эрмитажа Сергей Тройницкий. Членами общества стали многие деятели дореволюционных организаций, занимавшихся защитой города, таким образом, была обеспечена преемственность в их работе.

В те годы интеллигенции пришлось заниматься спасением старых памятников от натиска новой, «пролетарской» культуры, сохранением закрываемых храмов, разоряемых некрополей, восстановлением варварски повреждаемых скульптур Петербурга. Для возобновления активного строительства у новой власти пока не было средств и сил. Большевицкое вмешательство в облик города до середины 1920-х годов ограничивались снятием памятников «в честь царей и их слуг» и постепенной разборкой сожженных в дни революции зданий (Окружной суд на Литейном проспекте, Литовский замок, полицейские части и т. п.).

Усилиям деятелей культуры мы обязаны сохранением шедевров дореволюционного градостроительства и архитектуры. Приведем лишь один пример.

14 ноября 1924 года газета «Ленинградская правда» информировала читателей о «переустройстве» Александровской колонны на Дворцовой площади (тогда — площадь Урицкого) в памятник Владимиру Ленину. За три дня до этого был издан приказ № 16 от 11 ноября 1924 года по Подотделу благоустройства при Отделе коммунального хозяйства Исполкома Ленсовета. В нем говорилось: «Ввиду намеченного переустройства так называемой Александровской колонны, сооруженной архитектором Монферраном и стоящей посередине площади Урицкого, и водружения на ней вместо стоящей теперь фигуры ангела с крестом статуи Великого вождя пролетариата тов. Ленина <…> произвести осмотр названной колонны и определить, какой величины должна быть эта статуя и пропорции ко всему памятнику…»

Уже 15 ноября была собрана специальная комиссия. На ней директор Музея города Лев Ильин и представители губернского инженерного управления выступили против данной идеи. Председатель комиссии по итогам обсуждения наложил на протокол заседания резолюцию: «Считаю дальнейшее обсуждение вопроса в плоскости целесообразности снятия ангела с крестом с точки зрения науки и художества нецелесообразным, ибо представители Музея города, АСУ и Гуинжа категорически отвергают снятие ангела и своего взгляда не изменят».

22 ноября обсуждали техническую сторону снятия ангела («гения мира»). Музей в лице Владимира Курбатова попытался оттянуть решение, но неудачно. 13 декабря 1924 года президиум Ленгубисполкома принял решение: «Утвердить предложение Откомхоза. Заменить статую фигурой Владимира Ильича Ленина; снятие статуи с колонны не производить до отливки фигуры Владимира Ильича».

Защитники памятника обратились к наркому просвещения Анатолию Луначарскому. 22 декабря он писал партийному руководителю Петрограда Григорию Зиновьеву: «Ко мне обратились архитекторы, художники и ценители старины Ленинградской, обеспокоенные намерением исказить Александровскую колонну. <…> Я очень просил бы Вас, Григорий Овсеевич, положить вето на это дело». Зиновьев наложил на письмо резолюцию: «Ну их к черту. Оставимте им колонну с «ампирным» ангелом».

Одновременно в Подотдел по благоустройству обратились члены общества «Старый Петербург». Но запущенную бюрократическую машину было не так легко остановить, возможно, организаторы акта вандализма не очень и пытались ее останавливать. 10 января 1925 года президиум Ленгубисполкома принял новое решение: «Постановление Ленгубисполкома от 13 декабря 1924 г. подтвердить. Вместо статуи ангела поставить фигуру красноармейца и рабочего».

Споры разгорелись с новой силой. Противники переделки колонны затягивали время, добились создания еще одной комиссии по проверке прочности и устойчивости колонны при планируемых манипуляциях. Это затянуло процесс на несколько месяцев. Постепенно идея теряла актуальность.

В конце 1925 года на 14-м съезде партии большевиков оппозиция во главе с Зиновьевым была разгромлена Сталиным, деятелям ленинградской верхушки стало не до воплощения спорных архитектурных проектов. «Гений мира» на колонне сохранился до наших дней.

Но впереди у петербургских-ленинградских защитников памятников были гораздо более драматичные испытания.

Константин Александров

Продолжение следует…

История градозащиты. Часть 1. «Строительный бум рубежа XIX–XX веков породил градозащиту«

История градозащиты. Часть 2. «Петербург начала XX века: сохранение, утраты, приобретения«