В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда перед архитекторами, проектировщиками, художниками встала одна задача – сохранение облика города. Многие ушли на фронт, а те, кто остался внутри блокадного кольца, делали все возможное и невозможное, чтобы укрыть и замаскировать памятники и архитектурные ансамбли, стратегические объекты и военные корабли, сделать обмеры памятников и зафиксировать разрушения, начать проектировать восстановление разрушенного. Сотни талантливых градостроителей спасли наследие Петербурга в Ленинграде.

Анна Ахматова в 1942 году, уже будучи в эвакуации в Ташкенте, напишет стихотворение, посвященное статуе «Ночь» в Летнем саду:

Ноченька!

В звездном покрывале,

В траурных маках, с бессонной совой.

Доченька!

Как мы тебя укрывали

Свежей садовой землей.

Пусты теперь Дионисовы чаши,

Заплаканы взоры любви…

Это проходят над городом нашим

Страшные сестры твои.

Ленинград надо было максимально замаскировать, чтобы с воздуха враг не мог разбомбить важные объекты, и укрыть памятники, какие возможно.

Уже 18 августа 1941 года в Архитектурно-планировочном управлении исполкома Ленсовета был создан специальный отдел проектирования, который занимался технической маскировкой города, проектированием и строительством убежищ и укрытий, разработкой проектно-сметной документации восстановительных работ. Координировал всю эту сложнейшую работу Отдел охраны памятников Управления по делам искусств Леноблсовета (его возглавлял Николай Белехов). В 1943 году в ноябре отдел преобразуют в Государственную инспекцию по охране памятников (ГИОП). Руководил работами по укрытию памятников скульптор, художник Игорь Крестовский, сын автора «Петербургских трущоб» Всеволода Крестовского.

Все, что можно было укрыть в специально вырытых траншеях, – укрыли. Ленинградская земля

скрыла в себе мраморные скульптуры Летнего сада, памятник Петру I перед Инженерным замком, статую Анны Иоанновны из Русского музея и памятник Александру III, в саду у Аничкова дворца скрыли коней и всадников Клодта. Все памятники, укрытые в земле, были перед этим обмеряны, сфотографированы, зафиксировано их местоположение относительно соседних зданий – чтобы, если их повредят, восстановить и установить на прежнем месте.

Те памятники, которые оставались на своих местах, были окружены специальными сооружениями – деревянной опалубкой, мешками с песком – или зашиты в специальные футляры. Так укрыли Медный всадник, памятники Николаю I и Екатерине II, памятник Ленину у Финляндского вокзала, памятник Крылову в Летнем саду, сфинксов у Академии художеств.

Не хватало людей, транспорта, ресурсов, чтобы укрыть всё. И памятники Суворову, Кутузову, Барклаю де Толли, матросам «Стерегущего» укрыть не смогли – просто не хватило на тот момент возможностей. И их оставили открытыми, решив, что они одним своим видом будут напоминать горожанам в осаде о славной истории России и о том, что любые испытания преодолимы, пусть и ценой человеческих жертв.

Маскировщики

На Смольный, где работало в блокаду партийное и советское руководство Ленинграда, за все дни и ночи осады не упали ни одна бомба, ни один снаряд. Его надежно замаскировали. Проект маскировки этого жизненно важного объекта и памятника архитектуры разработал архитектор Александр Гегелло. Его по праву называют одним из главных архитекторов ленинградского конструктивизма – вспомним лишь ДК им. Горького, ансамбль Тракторной улицы с полуарками, ставшими его визитной карточкой, кинотеатр «Гигант» и «Большой дом» – созданный вместе с Андреем Олем и Ноем Троцким. К участию в осуществлении проекта маскировки Смольного Гегелло привлек декораторов Кировского театра. Силуэт с расписанными ложными тенями, с натянутой над зданием сеткой, с задрапированными пропилеями, рядом с которыми соорудили макеты домов, позволил скрыть Смольный от глаз вражеских летчиков.

Смольный был так надежно укрыт, что командир одного из авиационных подразделений по фамилии Данилов передал рапорт Андрею Жданову – с высоты тысячи метров корпуса Смольного не распознать, сверху виден лишь парк. Этот рапорт Жданов 30 июня вручил главному архитектору Ленинграда Николаю Баранову. Понятно, что в зависимости от времени года цвета маскировки менялись и зимой все сливалось в белую мглу.

Ленинград – это город небесной линии и высотных доминант. Знаменитые шпили и купола тоже были замаскированы. Такая задача была поставлена Военным советом Ленинградского фронта.

Сначала думали закрасить серой краской купола и шпили, но потом отмели это простое решение – ведь мог пострадать слой позолоты, когда краску будут смывать. А в том, что ее будут смывать, защитники города не сомневались. Для Адмиралтейства буквально за ночь сшили чехол, вес которого достигал пятисот килограммов. Две недели ушло на то, чтобы забросить с аэростата петлю с тросом на шпиль для укрепления спецблока, с помощью которого чехол надели на конструкцию. Имена легендарных альпинистов, укрывавших и маскировавших высотные доминанты Ленинграда, – Ольги Фирсовой, Михаила Боброва, Алоиза Зембы, Михаила Шестакова, Андрея Сафонова, Леонида Жуковского – навсегда остались в истории города. Одной из сложнейших стала маскировка шпиля Петропавловского собора – она проходила в ноябре 1941 года, когда в городе уже косил людей голод, наступало смертное время. Альпинисты Леонид Жуковский и Михаил Бобров по лестнице поднялись к наружному выходу внутри шпиля. Дальше надо было подниматься на высоту по холоду по открытой двадцатиметровой лестнице, которой уже было лет сто и которая не использовалась десятилетиями. Молодые люди преодолели ее, у основания ангела было закреплено кольцо с тросом, с помощью которого наверх были подняты все материалы для маскировки шпиля.

Конечно, к укрытию шпилей и куполов Архитектурно-планировочное управление привлекло сотни специалистов, и не только альпинистов.

В городе маскировали военные и промышленные объекты, военные корабли Балтфлота, стоявшие на Неве. Эта работа уникального человека – архитектора, дизайнера, художника по стеклу, графика, фотографа Бориса Александровича Смирнова. При его участии были замаскированы крейсер «Максим Горький», эсминцы «Опытный» и «Грозящий», линкор «Октябрьская революция» и многие другие корабли и подводные лодки. А еще – крейсер «Киров», стоявший на Неве, а рядом с ним – у Дома ученых – был пришвартован дублер-сухогруз, который замаскировали под крейсер, и на него пришлись атаки вражеской авиации.

Смирнов разрабатывал колеры камуфляжных красок, а корабли превращал в своеобразные арт-объекты, которые невозможно было идентифицировать с воздуха. В 2021 году осенью, к 80-летию начала блокады Ленинграда, в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме состоялась выставка «Блокада. Новое зрение», где были представлены и работы Бориса Смирнова – не только его искусство маскировщика и колеры красок, но и серия фотографий блокадного Ленинграда: у Смирнова – одного из немногих в ту пору – было разрешение фотографировать город.

Строительство дублеров стало еще одним способом обмануть противника и не дать ему поразить объекты критической инфраструктуры, как это принято говорить теперь, и военные объекты. Например, рядом с нефтебазой «Ручьи» построили дублер, замаскировав его небрежно, – и немецкие летчики повелись на обман. Настоящая база разбомблена не была. На правом берегу Невы выстроили дублер ЛГЭС №5 «Красный Октябрь», сама электростанция была надежно замаскирована, работала на торфе, давала 80% электроэнергии блокадному городу. Все электростанции города были замаскированы уже в июле 1941 года.

В первом квартале 1943 года по указанию бюро ЛГК ВКП(б) специалистами АПУ была разработана и введена в действие единая система технической документации по маскировке.

Два имени

Николай Варфоломеевич Баранов двенадцать лет был главным архитектором Ленинграда, в том числе и в блокадное время. Архитектор Баранов руководил в годы войны АПУ – Архитектурно-планировочным управлением, командовал всеми работами по маскировке архитектурных памятников города в первые месяцы Великой Отечественной, а первой блокадной зимой, когда холод был едва ли не страшнее голода, во многом усилиями Баранова удалось сохранить от вырубки исторические парки и сады города – специально были выбраны деревянные дома, которые голодные люди разбирали на дрова. Николай Варфоломеевич в 1944 году стал автором идеи возвращения целого ряда исторических названий проспектам и улицам Ленинграда и его пригородам – Гатчине и Павловску.

Как писал в 2014 году в пятом номере бюллетеня «Архитектурный Петербург» архимандрит Александр (Федоров), еще осенью 1943 года Николай Баранов способствовал принятию закрытого решения по вопросу возвращения исторических названий, а в 1944 году – его реализации: «То, что мы имеем не «проспект 25 Октября» и «площадь Урицкого», а Невский проспект, Дворцовую площадь и иные привычные наименования значительных магистралей, – однозначно заслуга главного архитектора блокадного города. Он не любил говорить об этом, нет этой темы в его мемуарах, ведь многие, кто осуществлял с ним данное начинание, были потом расстреляны по «Ленинградскому делу». Он же тогда «отделался» среднеазиатской ссылкой». Также архимандрит Александр напоминает, что именно по инициативе Николая Баранова во время Великой Отечественной войны было возрождено училище А.Л. Штиглица, впоследствии получившее название Художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной, – городу и пригородам нужны были реставраторы высшей квалификации, чтобы возрождать разрушенные войной архитектурно-художественные ансамбли и памятники. В 1944 году Николай Баранов возглавил комиссию по подготовке к восстановлению ансамблей разрушенных пригородов Ленинграда, а в восстановлении и реставрации Павловского дворца он выступил как соавтор проекта вместе с Федором Олейником.

Николай Николаевич Белехов – архитектор, реставратор, в годы Великой Отечественной войны — руководитель Государственной инспекции по охране памятников Ленинграда. Инициатор и непосредственный участник послевоенного восстановления города. Автор и идейный вдохновитель ключевых проектов по реставрации и воссозданию загородных резиденций российских императоров, в том числе Большого дворца в Петергофе.

Лев Ильин

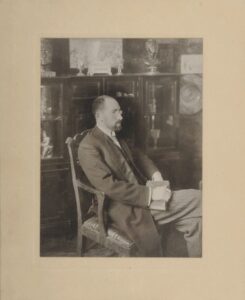

Судьба архитектора Льва Ильина – особая. Ильин – один из крупнейших русских советских архитекторов и градостроителей, профессор, доктор архитектуры, член-корреспондент Академии архитектуры СССР, автор многочисленных проектов зданий в Петербурге – Ленинграде, парковых ансамблей, памятников, один из организаторов Музея города и председатель совета общества «Старый Петербург». И руководитель разработки генерального плана развития Ленинграда в 1935 году – этот генплан послужил основой для всех последующих. В 1938 году Ильина отстранили от работы, ошельмовав в печати, спасибо, что хоть не арестовали.

Войну и блокаду Ильин встретил в Ленинграде. Он не мог бездействовать, но чувствовал себя потерянным и ненужным. Он еще не знал, что эти последние месяцы его жизни потом будут примером для многих, примером единственно возможного поведения гражданского, творческого человека, любящего свою страну и свой город, настоящего профессионала, а пока он видел, как его младшие коллеги и ученики уходили на фронт. 10 июля 1941 года Ильин пишет: «Вчера вечером я был потрясен. Я возвращался домой в половину двенадцатого ночи и, подходя к дому на углу проспекта 25 Октября и Фонтанки, перейдя проспект, остановился. Шла колонна добровольцев, еще в штатских платьях, с рюкзаками за спиной. Я смотрел и думал, что с каждым из них будет; и в этот момент из середины колонны раздались бодрые, радостные голоса: «Лев Александрович», «Лев Александрович». Оказывается, группа ЛИИКСовцев была среди них и несколько только что кончивших из моей мастерской. Я только снял шляпу и пожимал руки и ничего не догадался и не успел сказать – какое совпадение, что я их проводил и что наши пути еще раз встретились так точно и в такой момент».

Здесь и далее, рассказывая об архитекторе Льве Ильине в годы ленинградской блокады, мы будем цитировать изданную Государственным музеем истории Санкт-Петербурга монографию об архитекторе, написанную искусствоведом Екатериной Бусыгиной. К сожалению, Екатерина Петровна так и не увидела свой труд напечатанным.

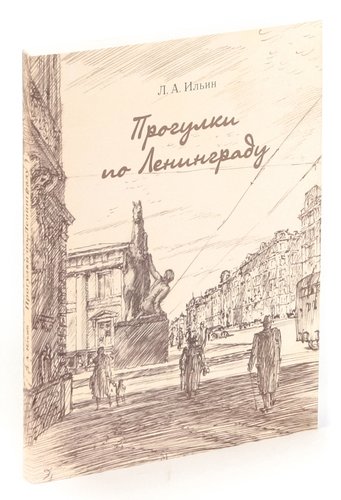

Бусыгина блокадную главу об Ильине так и назвала – «Гражданский подвиг». Лев Александрович отказался эвакуироваться в Москву и уже в июле-августе включился в работу в Ленинграде – укрывать и фиксировать состояние памятников монументальной скульптуры и архитектуры. Ильин становится одним из консультантов групп по укрытию памятников. Как пишет Екатерина Бусыгина, архитектор инструктировал и инспектировал маскировочные работы: «Свои инспекторские рейды он решил соединить с реализацией давней мечты – созданием графической сюиты и книги об архитектуре Петербурга – Ленинграда». Книгу Ильин задумал еще два десятка лет назад, а взялся за нее, как сам он написал, «в грозные дни Отечественной войны 1941 года».

«Работа над рукописью продолжалась до начала декабря 1941 года. Точного, детально обдуманного плана не было. Главы рождались, следуя за обстоятельствами осложненной войной жизни, – читаем в монографии «Лев Ильин». – Первая – «Фонтанка» – написана в июле-сентябре, еще в «мирных условиях» – в рабочем кабинете, из окон которого открывался великолепный вид на берега реки вплоть до Летнего сада. Шесть последующих глав и первые варианты введения появились на свет в подвалах Эрмитажа, куда Ильин перебрался с начала октября».

Ильин продолжал ходить, пока позволяли силы, он совершал свои прогулки по блокадному городу, чтобы потом, сев за стол, писать о Ленинграде. При этом сознательно избегая описания разрушений, он говорил в своих «Прогулках по Ленинграду» о силе искусства. Но именно это и становилось тем, что давало веру в победу. Многие пережившие блокаду фиксировали в дневниках или отмечали в воспоминаниях то, что трагический, страдающий Ленинград был в то же время невообразимо прекрасен в ту страшную зиму 1941-1942 годов. Об этом же, уже находясь в стационаре для дистрофиков, развернутом в «Астории», писал и Ильин: «Город – монументальная сказка. Нет места для анализа – видишь истинно прекрасное, где природа суровейшая, жесточайший мороз, едва переносимый, создали из архитектуры, из творения рук человеческих нечто непередаваемое, неописуемо прекрасное. Написать, нарисовать нельзя. Можно запомнить и никогда уже не забыть… в эту зиму со всеми ее ужасами глаза разверзлись, все говорили: «Как прекрасен наш город!» И думается, что и враг видел и ощущал другой раз это прекрасное, но все же разил памятники, но не сразил город. Нет! Он стоит крепкий и прекрасный и сегодня».

Ильин рисовал Ленинград военных лет и рисовал Петербург. Эти зарисовки должны были проиллюстрировать его книгу. До начала декабря 1941 года было создано около сорока рисунков, как отмечает Екатерина Бусыгина, «поражающих виртуозной легкостью и точностью рисунка, тонкостью цветовых отношений».

Совместно с начальником Отдела охраны памятников Николаем Белеховым Ильин разработал план архитектурных обмеров ряда зданий и архитектурных ансамблей, не имевших обмерных чертежей, – 22 объектов, среди которых такие жемчужины архитектурного и исторического наследия нашего города, как Инженерный замок, Таврический и Юсуповский дворцы, собор Александро-Невской лавры, здания Сената и Синода. План был готов очень быстро – уже к 25 октября 1941 года его одобрил Ленсовет, а через четыре дня первые бригады приступили к обмерам. Ильин сам руководил обмерами интерьеров Строгановского дворца на Мойке. Бригады специалистов работали всю блокадную зиму, люди голодали, мерзли, гибли. В дом на Фонтанке, где жил Ильин, было прямое попадание, архив архитектора практически весь погиб, но он стоически переносил все, приходил после обмеров на развалины дома, искал, что можно спасти из своего архива.

В «Асторию», где находился стационар для дистрофиков, Ильин попадет только в середине января 1942 года, будучи совсем обессиленным. Подлечился, вышел из стационара, но еще была зима, у архитектора не было дома и денег – ЛИИКС эвакуировался, Ильина уволили. Он снова голодал, ведь даже в столовой, где кормили дистрофиков, за обед надо было платить, а денег не было. Ильин рисовал блокадный город, людей, не сдавался. В середине марта состояние его здоровья стало критическим, его поместили в стационар Дома архитектора, не дали погибнуть. Тогда же забрезжила надежда на эвакуацию в Москву, но он ее откладывал, так как принял участие в конкурсе на серию тематических рисунков «Ленинград в дни Великой Отечественной войны и блокады», к тому же ему выделили квартиру в соседнем с разбомбленным доме – там же, на любимой, обжитой Фонтанке. Также Ильин готовился к общегородской конференции архитекторов, которая была запланирована на июнь 1942 года. Он писал: «Это будет моя лебединая песнь здесь». Летом 1942 года архитектор становится и одним из учредителей Комиссии по фиксации разрушений и установлению методов реставрации, была созвана научно-техническая конференция по архитектурному обмеру, Ильин по ее итогам сделал обобщающий доклад и разработал подробную инструкцию проведения подобных работ.

В октябре он вновь попадает в больницу – лишения блокадной зимы дали о себе знать. Полтора месяца Ильин пролежал в Свердловке, даже с больничной койки руководил обмерами – тогда Отдел охраны памятников начал выявлять деревянные постройки, которые можно было разобрать на дрова, и решал, какие необходимо сохранить.

Вышел из больницы Лев Ильин окрепший. Казалось, что худшее позади. Но смерть настигла архитектора прямо на улице – вечером 11 декабря 1942 года. Он погиб мгновенно от осколков снаряда, попавших в голову и в сердце. Ильина похоронили на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Почему мы в этом рассказе об охране культурного и архитектурного наследия Ленинграда в годы Великой Отечественной войны посвятили Ильину целую главу? Среди плеяды других архитекторов и историков архитектуры, художников, запечатлевших наш город в самую суровую его годину, именно Лев Ильин стал символом хранителя, профессионала и патриота. Он оставил несколько тетрадок «Прогулок по Ленинграду». Книга была издана Музеем истории Санкт-Петербурга несколько лет назад, но уже давно стала библиографической редкостью. Рукопись – те самые блокадные тетрадки – хранится в фондах музея.

несколько тетрадок «Прогулок по Ленинграду». Книга была издана Музеем истории Санкт-Петербурга несколько лет назад, но уже давно стала библиографической редкостью. Рукопись – те самые блокадные тетрадки – хранится в фондах музея.

Вот небольшой отрывок из «Прогулок по Ленинграду»:

«Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид…» — эти строки великого нашего поэта — не холодная классическая риторика. Они страстный гимн классическому образу Ленинграда. Да, именно теперь, когда на стройное тело города сыплются удары воздушных атак и артиллерийских шквалов, нельзя не любить его по-пушкински страстно. Дочего он был прекрасен в необыкновенную солнечную осень 1941 года — и дочего он великолепен в суровейшую зиму страшного 1942 года. 22-29-30 градусов Цельсия. В течение трех месяцев — воздух, промерзший насквозь, здания засыпаны снегом и стоят на белом ковре; на решетках, на украшениях, скульптурах, памятниках иглы инея в несколько сантиметров длины. Сквозь промерзшую розово-золотую мглу воздуха яркое солнце освещает лаконичные памятники Ленинграда, сообщая им аспект гигантских призраков. Все лишено ненужных подробностей, все смягчено в контурах, формах. Лаконический стиль города еще удесятерен этим в сторону прекрасного. Северная Пальмира! Да, тот, кто жил эту зиму в Ленинграде, — может этому определению поверить, видя город в этом освещении зимнего солнечного дня, зимнего заката, долгой зимней лунной ночи при одной луне, без другого освещения».

Лев Ильин стал наряду с его любимым Петербургом — Ленинградом героем спектакля «Гекатомба», созданного в 2018 году режиссером Яной Туминой и писателем, исследователем блокадных дневников Наталией Соколовской в театре «На Литейном». Спектакль был удостоен высшей петербургской театральной премии «Золотой софит».

Играл Ильина ныне покойный народный артист России Ефим Каменецкий.

Играл Ильина ныне покойный народный артист России Ефим Каменецкий.

В одной из рецензий на спектакль об этой роли писали так: «Ефим Каменецкий воплощает в спектакле Ильина, звучат первые слова «я не актер, я архитектор». Кому же, как не архитектору, вести нас по этому умышленному городу, задуманному и расчерченному, создававшемуся как парадиз и европейская мечта и проклятому с самого начала? Нам открывается пространство сцены — городская панорама, город с птичьего полета, распластанный на плоской земле, город — главный герой происходящего.

Таким «увидела» его Анна Ахматова в «Поэме без героя», когда за тысячи километров, в ташкентской эвакуации писала ремарку к третьей части поэмы: «Город в развалинах. От Гавани до Смольного видно все как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары… В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия». Гул звучит и звучит, панорама сменяется темным пространством улиц и вымороженных квартир, где метроном вырастает до размера маятника судьбы и отмеряет секунды жизни и смерти. Здесь свет не может быть естественным, солнечным, это лишь свет прожекторов во время тревог, свет фар редких машин среди полного затемнения, отблески огня пожаров или слабый светляк коптилки (художник Эмиль Капелюш, художник по свету Василий Ковалев). Ильин идет по этому городу, он — наши глаза, наш слух. Мы видим ленинградцев, слышим их голоса — «В настоящей трагедии гибнет не герой — гибнет хор», — много лет спустя скажет в нобелевской речи другой ленинградец, Иосиф Бродский, годовалым ребенком переживший блокадную зиму смертного времени».

Сейчас Ефима Каменецкого уже нет с нами, но его голос звучит в записи спектакля, по-прежнему оставаясь связующим звеном, проводником зрителя по миру блокадного города, страницам дневников блокадников, по текстам самого Льва Ильина.

Сцены из спектакля «Гекатомба» были использованы режиссером Максимом Якубсоном в его документальной ленте «Архитектура блокады», созданной в рамках проекта «Сохраненная культура», — впервые в Петербурге появилось такое мощное визуальное высказывание о тех, кто в блокаду сохранил памятники Петербурга — Ленинграда.

Предыдущие материалы из серии «История градозащиты»:

Часть 1. «Строительный бум рубежа XIX–XX веков породил градозащиту»

Часть 2. «Петербург начала XX века: сохранение, утраты, приобретения»

Часть 3. «От имперской столицы к пролетарскому Ленинграду»

Часть 4. «Разрушать или сохранять: вызовы 1920–1930-х годов»